文。攝:松木(沙頭角導賞員)

世上可能已沒有搭過沙頭角鐵路支線的人了!

如果還有的話,他/她不是享年過百,也該近百了。這條支線由1912年4月1月開始營運,至1928年4月1日結束。再過三年,該要「慶祝」結業一百周年,不,應說「紀念」。

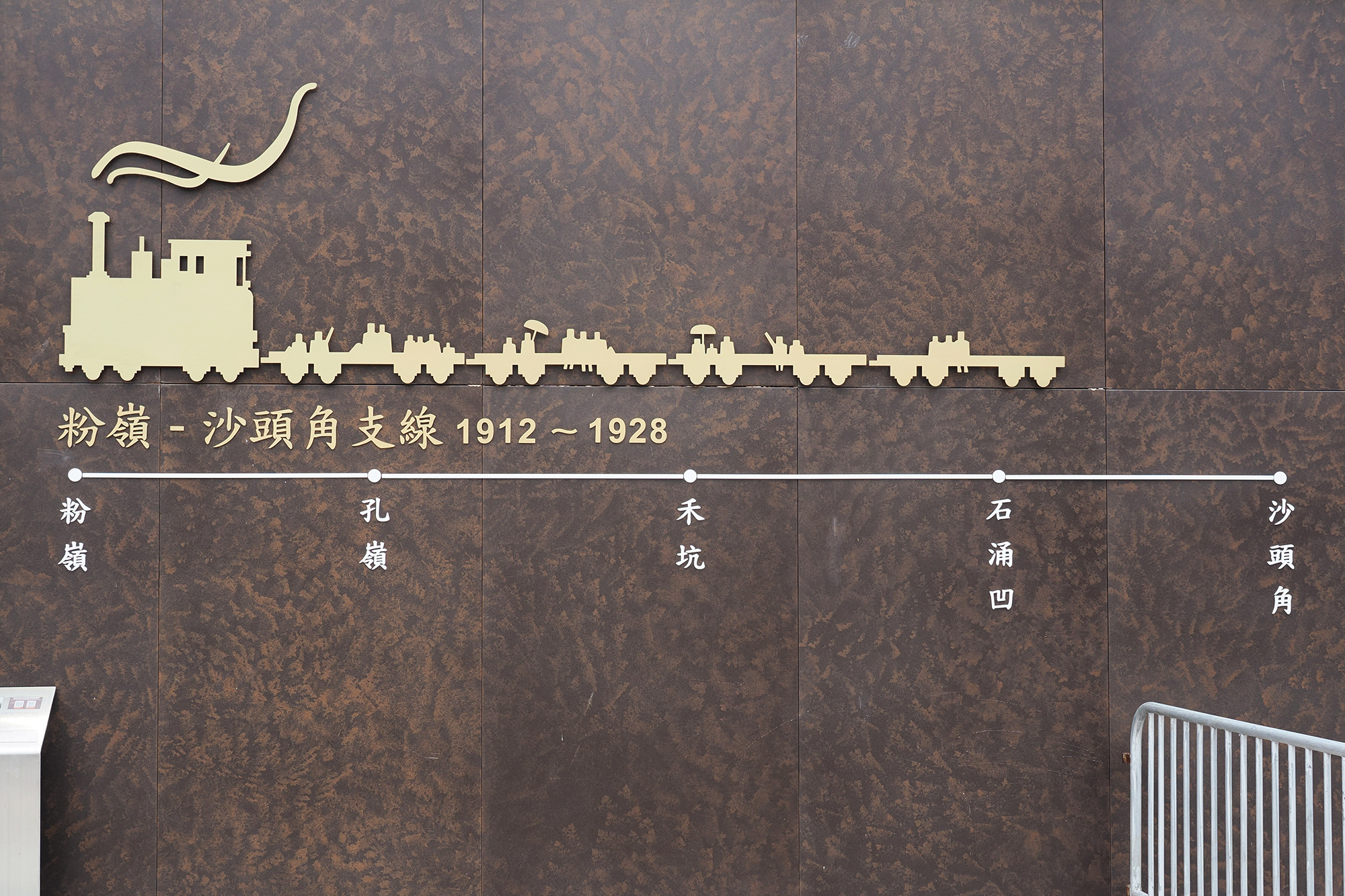

中英街檢查站的外牆有沙頭角支線示意圖。

他/她乘搭時,或許在母親的襁褓中,或許要跟大人去見識坐火車的滋味。他/她可不太好受,甚至哭鬧不休,因為這段窄軌鐵路線(軌距兩英呎,九廣鐵路軌距四英呎多),從粉嶺總站開出,由蒸汽火車頭推動,拖著由紅磡工場內的小型車卡改裝而成的客卡,初期沒有頂蓋,日曬雨淋,後來加添了帆布頂蓋,搖下搖下的經過洪嶺站(現稱孔嶺站)、禾坑站、石涌凹站,足足五十五分鐘走了11公里,終於到達沙頭角總站,現在車坪街的位置。

沙頭角鐵路支線的路軌只有兩呎寬。

「喊喊喊!喊飽未?唔係要投墟都唔鬼帶你搭火車!」或許他/她的父母要到沙頭角的東和墟(現在中英街附近)趁墟(客家人叫投墟)。二十世紀初,香港政府早發現元朗和沙頭角兩地各自的經貿活動頻繁,所以九廣鐵路於1910年通車後,即利用餘下的路軌和枕木,加上從新加坡新購的材料,開始建設沙頭角支線。不過原初計劃再發展至元朗的部份,一直沒有實行,否則輕鐵前早有「窄鐵」了!

真是怪不得現已百歲老人的他/她當年哭過不停,這些車卡旣坐人也載貨,農耕收成的季節,不時停下穀物上載,蒸氣機車又要不時路旁取水補充,路軌彎多路急,速度不能太快。

支線的走線,初段由粉嶺至禾坑前,跟現在的沙頭角公路差不多,所以支線唯一尚存的車站就是沙頭角公路馬尾下段旁的孔嶺站,現在有鐵絲網圍住,單層三角頂石屎結構,現為二級歷史建築。有時經過,叫人猜是甚麽建築物,「公廁」是常有的答案!如果他/她還能走到洪嶺站,他/她會說:「就是這模樣……」

洪嶺站(後稱孔嶺站)的遺址。

洪嶺站內空無一物。

路軌一路向北伸延,到了禾坑附近卻有段斜坡,回程時蒸汽火車頭帶動的窄軌火車絕對爬不上,於是路軌便轉向近山的一邊,在山腳與村落之間蜿蜒修建。如果孫兒帶著他/她去尋找鐵路的痕跡,在禾坑附近的凹下村,到麻雀嶺村,石涌凹沙頭角農莊一帶,在雜草密林之間,會發現畧為高出地面的當年路基,其下有些疏水的涵洞,跨越溪流的橋樑已經沒有了,但溪邊的橋基還隱約可猜,不過老人家來到也無力追尋了。

在禾坑附近的凹下村,高出地面的一段,懷疑是沙頭角支線的路基。

懷疑是沙頭角支線路軌跨過麻雀嶺水溪的橋樑基部。

路基下的涵洞。

涵洞的內部。

麻雀嶺一位村民把火車海報貼上樹身,標示附近有沙頭角支線及遺蹟。

「禾坑站在哪呀?」無人答到呢!當年的地圖沒有標示,除了洪嶺站,沒有留下遺跡。大概估計,當年粉嶺總站該是現在粉嶺站C出口的士站小巴總站一帶,沙頭角總站則位於沙頭角禁區內的車坪街,英文舊名叫Car Park Street,泊的不是汽車是火車,現在不見車站只有商舖。近年為配合沙頭角禁區有限度開放,在車坪街附近的空地建了個模擬車站,展覽一個當年蒸汽機車的1:1模型,成為打卡的景點。模型的真身W.G.Bagnall 0-4-4T型窄軌蒸汽機車在大埔的火車博物館。

現在沙頭角車坪街附近的模擬鐵路站。

現在沙頭角鐵路站內是機車是1:1的模型,其真身在大埔火車博物館展覽。

「這個火車頭俾人賣走咗!點解會返番嚟架?」他/她或許還有點記憶。沙頭角支線後期行走的其中兩部這樣的機車,在支線停運後,1933年被賣到菲律賓的甘蔗園,到1995年才由九廣鐵路購回。當年的鐵軌,給人拆掉後,有些用了作電線桿,在沙頭角禁區內,還保留了三條。「阿公/阿婆,要找找看嗎?」

沙頭角支線的一截路軌在禁區閘口外草叢中。

沙頭角支線的路軌,其中一條在中英街1號旁做了電線杆。

每次我導賞沙頭角禁區,走來模擬火車站時,總問團友:「有誰乘過火車來沙頭角?」

「有。」啊,如果他/她還在,竟又參加導賞團!

告訴你:我們沒有忘記沙頭角支線。