文。攝:香港觀鳥會燕子研究組

說起觀鳥,大家可能都會想起米埔和塱原這些高生態價值的地方,但其實被評為低生態價值的城市也不是完全「零生態」,有些雀鳥天生喜歡跟著人一起生活,沒人居住的地方,牠們反而不愛,例如:麻雀和家燕。

麻雀愛追著人腳邊討吃,但在築巢繁殖這「鳥生大事」時仍是會躲起來,不讓人看見。但家燕則不同,不會向人討吃,但卻會在民居屋簷下,甚至在大門前築鳥巢,生小孩,讓你看著牠的小孩長大學飛,實在是雀鳥界中罕見的親善大使,但這背後其實藏著小鳥的大智慧。

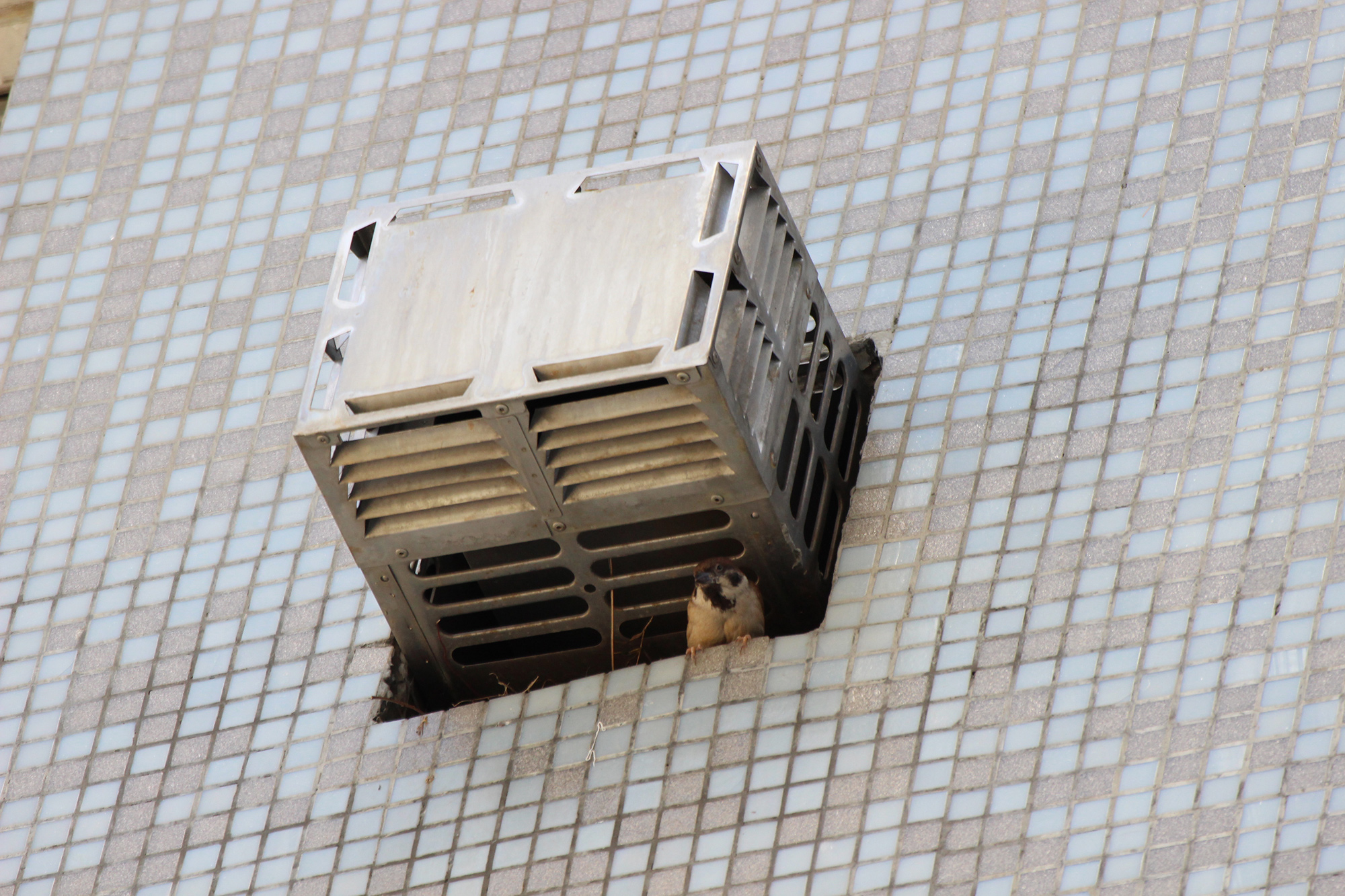

麻雀愛在狹縫中築巢。

對於不懂飛的鳥蛋及幼鳥來說,生存有五大天敵,包括:惡劣天氣、蛇、貓、猛禽與人,但當家燕將鳥巢築於懸空的屋簷下時,這些天敵便全傷不了牠們。無論是猛烈陽光、十號風球,或是世紀黑雨,屋簷全擋下來;蛇及貓因爬不上懸空的屋簷,所以吃不了鳥蛋或幼鳥;有人居住的地方,猛禽也不敢飛來;所以只要人類不傷害鳥巢,屋簷對家燕來說確是一個五星級的家!

家燕,更多人叫牠們「燕子」,但其實「燕子」是一個統稱,泛指一些體型細小、翼形尖窄、飛得快、在空中捕食飛行昆蟲、中文名稱末端有個「燕」字的雀鳥。在香港總共有14種,來自兩個不同雀鳥家族(燕科及雨燕科)的雀鳥均會被大家稱為「燕子」,而家燕就是燕科家族中最為人熟悉的代表。家燕的中文名是在「家」見到的「燕」,英文名則是在「穀倉」(Barn)見到的「燕」(Swallow),所以不論在東方或是西方國家,其名稱都顯示這種鳥是生活在人類的建築物內。

舊區唐樓的懸空簷口是市區家燕唯一築巢的地方。

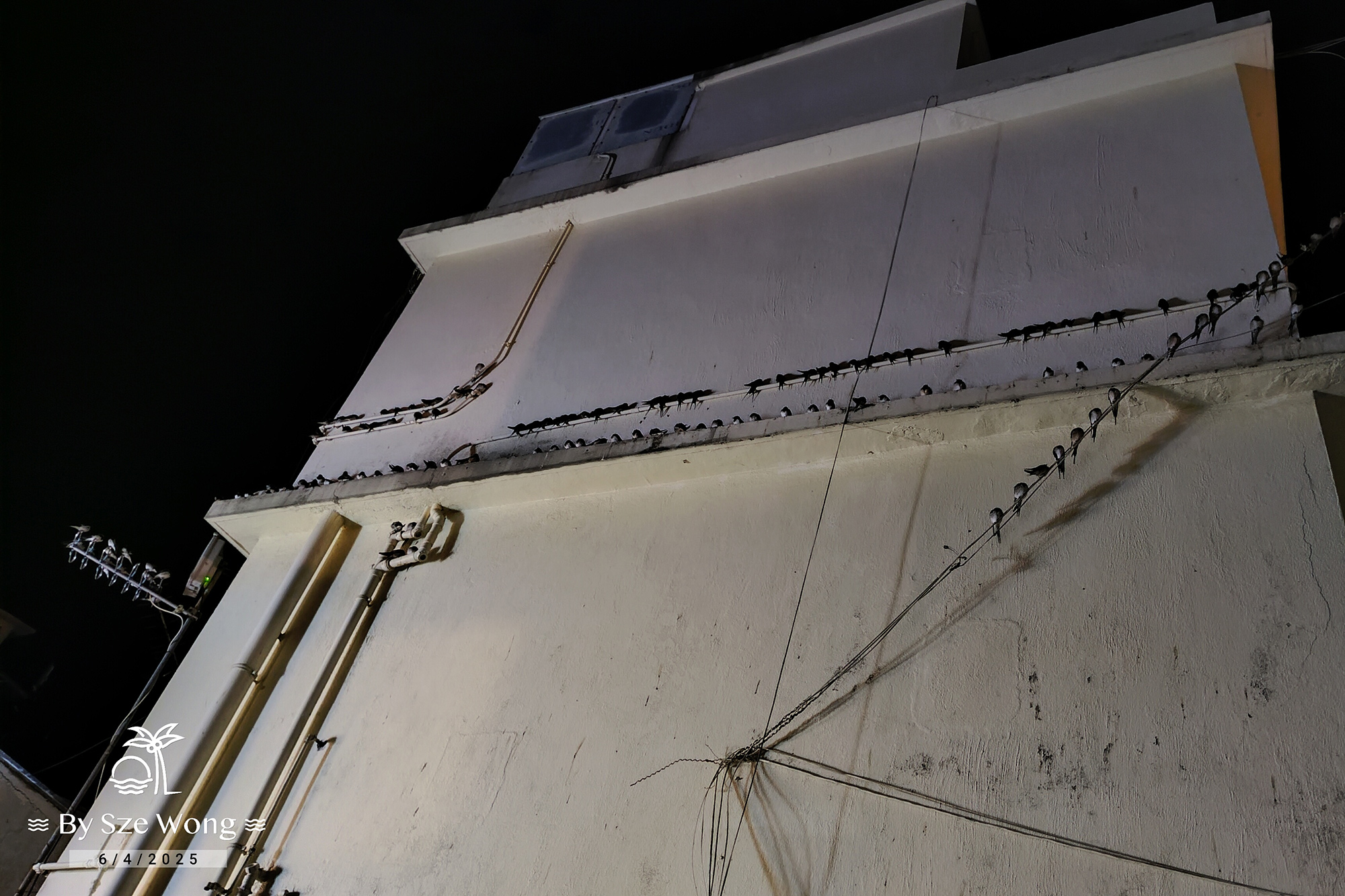

家燕是全球分布最廣泛的鳥類之一,每年3至4月期間會分批由南方飛返北方(如:中國、韓國及日本)繁殖,當中大部分個體都是途經香港,只有少部分會留在香港,並在5至7月期間繁殖育幼,然後在7月尾開始又會分批飛往南方(如:婆羅州等東南亞地方)度冬。根據香港鳥類名錄(1998),家燕的過境高峰期於3月尾至4月初,在這段期間,在南丫島或長洲等香港最南端的離島,在日落時或會遇見過百隻家燕突然從空中降落橫街窄巷的民居,然後整齊地站在村屋外牆上集體「借宿一宵」,待天亮後又會集體離開,繼續北上的旅程。

過境家燕集體夜棲於民居外。

家燕回到繁殖地點後,會先爭奪心儀的舊巢,如找不到「合心意」的巢才會與伴侶一起花時間及體力用嘴搬運濕泥及草去建造碗型的鳥巢。在香港,鄉郊村屋與及市區舊唐樓的簷口是大部分家燕「唯二」的築巢地點。當鳥巢備妥,母鳥下蛋後,一對親鳥會24小時輪流孵蛋,經過14日後,幼鳥便會破殼而出。親鳥會共同照顧幼鳥,經過21至22日瘋狂捕蟲餵養後,幼鳥便會長大學飛,並跟父母外出學習生存技巧,最後再過一星期左右,幼鳥便會離開父母獨立生活。

家燕用嘴搬運濕泥築鳥巢。

家燕親鳥站在鳥巢旁守護。

家燕親鳥需不斷在空中捕獵飛行昆蟲餵養幼鳥。

家燕親鳥會共同照顧幼鳥——親鳥回巢時幼鳥們會即時擘大口搶吃。

近年無論市區或是鄉郊均不斷有大規模重建或土地發展,令適合家燕築巢的簷口不斷消失。再加上民居附近可孕育昆蟲的綠化地帶或農地買少見少,與及各處因防治蚊媒傳染病而大量使用殺蟲水,這些都令原本屬於常見鳥的家燕變得不常見,甚至已絕跡於部分地區。所以大家如日後幸運地見到家燕築巢繁殖的話,請大家多多珍惜,不騷擾,就是對牠們最好的保育。

舊區重建令家燕逐漸從市區消失。

人鳥共融的例子——簡單地放一張紙皮在鳥巢下便可解決鳥糞問題。