文:王樂怡(海印 OceanStamps 創辦人、台灣「黑潮海洋文教基金會」賞鯨解說員)

「十二點方向,正前方,還在水下喔!」那道如魚雷般圓滾滾的身影慢慢浮出水面,亮卡其色的柯氏喙鯨先用嘴尖破水,身體放平,當頭頂上的呼吸孔出水就聽到他先用力噴氣,再吸氣,完成換氣後就會緊閉呼吸孔,有時候會在水面再浮一下或直接躬身下潛,留下五到十分鐘等待的懸念。

這就是賞鯨日常。

柯氏喙鯨先用嘴尖破水,身體放平,當頭頂上的呼吸孔出水就聽到他先用力噴氣,再吸氣,完成換氣後就會緊閉呼吸孔。(攝:江文龍船長|地點:台灣)

台灣的參加者在面對小型鯨時都會很嗨,當遇到大型鯨譬如抹香鯨等,會發現所有人屏息以待,等他換氣的瞬間。當下我所觀察到的是,在船隻靠近時大部分人都舉機拍攝,但一兩分鐘過後,幾乎所有人都是用眼睛觀察,「獵奇」在那一瞬間不成立。

賞鯨,真的可以看到鯨嗎?大概是很多人最想知道的答案,如果「鯨」不是大家所想的「鯨」,會否覺得賞鯨根本就是一場騙局?曾經在台灣擔任賞鯨解說員的我常反問大家,「賞鯨」船上的塗鴉怎麼都是「海豚」?

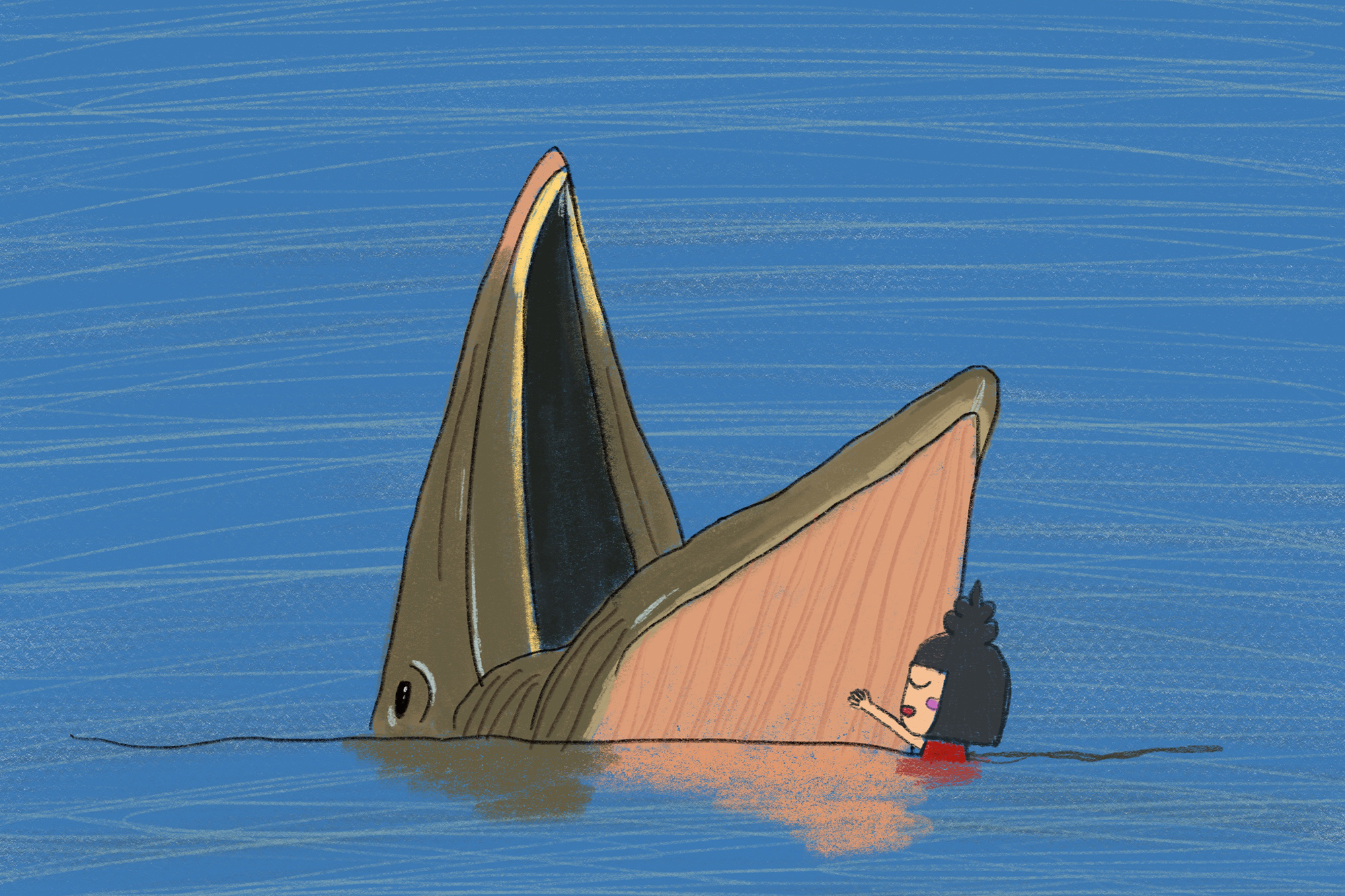

在科學家了解鯨以前,漁民都用船大小來比照鯨豚,比船大的叫「海翁(Hi Ung) 」,比船小的叫「海豬仔(Hi De Ar)」,但科學家研究了更為科學的方式,用口腔的結構來分類,有牙齒的就是「齒鯨」,若是無齒之徒,只有鯨鬚板就是「鬚鯨」。香港的原居民「中華白海豚」和「江豚」嘴巴內都有牙齒,均屬齒鯨。賞鯨過程中即便遇到齒鯨中的「海豚科」,也算是賞「鯨」。若航行過程中遇上大型鯨等夢幻物種固然震撼,但必須說,小型鯨的水面行為其實比較多,小孩也比較頑皮,常常躍出水面,反而比大型鯨來得更為活潑,不過在海上能遇見甚麼、經歷甚麼,都無法說好,畢竟出海的都說,「大海從來無法預約,而只能抱着期待的心來迎接大海!」

在香港也可以進行海豚觀察,香港的中華白海豚都是蠻靠近岸邊出現,這也跟他們的習性有關。(攝:許家耀)

香港的中華白海豚有時候也會連群結隊的出現,在船隻怠速後,海豚都會慢慢的靠近,有時候更會用我們的船在玩躲貓貓。(攝:許家耀)

不過大部分香港人都認為賞鯨是一種獵奇,特別是在2023年後,在這個急速運轉的城市,遇上的「奇」必須打卡記錄跟發佈,讓旁觀者得知有跟上潮流。

但「賞鯨」不是這樣子的。

中華白海豚出生是灰色的,隨着年紀增長會慢慢掉色,黑色素褪後也因微血管擴張,才形成我們看到的粉紅色,最後掉色的位置都在頭頂像髮箍一樣。(攝:許家耀)

先讓大家了解帶領大家出海賞鯨的,在台灣叫作「解說員」,而大部分解說員都有經過培訓及考核,培訓過程中涉及幾個面向,必須包括鯨豚、海洋環境、沿岸地境、保育法規及環境議題等,可能也涉獵到鳥、氣象、歷史文化等;除了理論,也要實習,畢竟這崗位大多時間都在海上,必須要有海上實習。每個人的體質不同,有些人很快適應海上航行,但有些人真的暈到不行,這正是考驗自己有否能力來克服並繼續解說。考核分成兩個部分四次考試,第一部分是行前解說,在出海尋鯨以前跟遊客說明這一趟航行,內容除了介紹出海賞鯨的位置,並說明救生衣的穿法和船上注意事項,如果行前解說考過便進入海上鑑定;海上鑑定則分為三次,簡單而言就是把賞鯨帶一次,及後鑑定人員都會讓你知道結果,如果pass就恭喜成為了認可的解說員,否則就可能是再考或下次再來囉!

無論參與者口才是否了得,對我而言,考核鑑定就是看能否把龐大資訊轉化成自己的語言,讓遊客了解及其應變能力,畢竟海洋變化莫測,狀況也每次不一。台灣目前進行賞鯨培訓的包括黑潮海洋文教基金會(簡稱「黑潮」)和中華鯨豚協會,我獲得是黑潮解說員資格,船上都談當地歷史及港灣變遷、鯨豚行為、觀賞時注意事項等。

在海上的解說除了拿着咪高峰,還需要抵得住日曬雨淋,適應海上航行,邊吐邊解說也不是沒有試過。

香港也有不同的導賞員培訓,包括世界自然基金會香港分會(WWFHK)的海洋生態導賞員、Splitdyboat 的地質公園導賞員、生態導賞員等,不乏豐富的生態知識、導賞技巧、辨別內容等。透過導賞員的帶領,其實可以認識更深,即便最開始只是抱着一種獵奇的心態,也因為獵奇而重新認識,並藉此分享給更多人知道,「那怕是一種獵奇,當經過教育,其實是一個相識的機遇。」對於生態,要一直保持好奇心是必須的,當有着正確認識的方式,那麼獵奇也具有教育意義。對於鯨豚,可以用教育融入議題,保留思考層面讓想了解的人自行探索,而非一面倒的抨擊方式,若能在香港培訓專屬鯨豚的解說員,或許能改變大家的賞鯨態度。