文。攝:Ric Chan(信義會鞍山探索館館長、二級山藝教練)

香港的行山徑令人讚嘆,原因之一,是當你行走其中,能穿梭城鄉郊野之間。經歷疫情時由社交媒體帶動的行山熱潮,加上具備導航功能的手機應用程式發展迅速,使得行山活動變得更普及。

作為一位山藝教練,筆者不時會開辦山藝課程,又因工作關係經常接觸不同背景的行山人士。在此,希望分享一些山藝知識與行山安全的關係。

在二級山藝訓練中,參加者從兩日一夜遠足露營活動中學習山藝知識與技巧。

山藝知識所涉及的範疇廣泛,從行程策劃、導航、裝備、天氣、山野安全、行山技巧、無痕山林,以至營藝、繩結與繩索應用等等,其核心理念為「在安全登山的概念下進行活動」。以下嘗試選取三個題目作分享。

了解山野意外成因,帶備急救包,學習急救知識

行山活動具備一定風險,尤其在偏遠地點遇上意外時,救援人員未必能即時到場。因此,透過認識基本山野意外成因、處理方法的概念,特別是熱病(熱衰竭與中暑)及失溫(低溫症與暴寒),不但能減低相關風險,在不幸事故發生時亦能作出適當應對。養成帶備急救包習慣,在意外受傷時便可作初步處理。進一步則可報讀由專業機構舉辦的急救課程,學習急救技巧,若發生嚴重事故時亦懂得應對。

養成帶備急救包的習慣。

學習氣象知識,預測天氣變化

筆者記得多年前一個四月份的週末,與友人前往大帽山鉛礦坳(舊)營地露營。出發時天氣悶熱潮濕,晚飯後忽然起霧,至半夜突然吹起狂風並伴隨大雷雨,最終營地水浸,需緊急撤離。而這段特別經歷也成為筆者教授山藝課程時的教材。

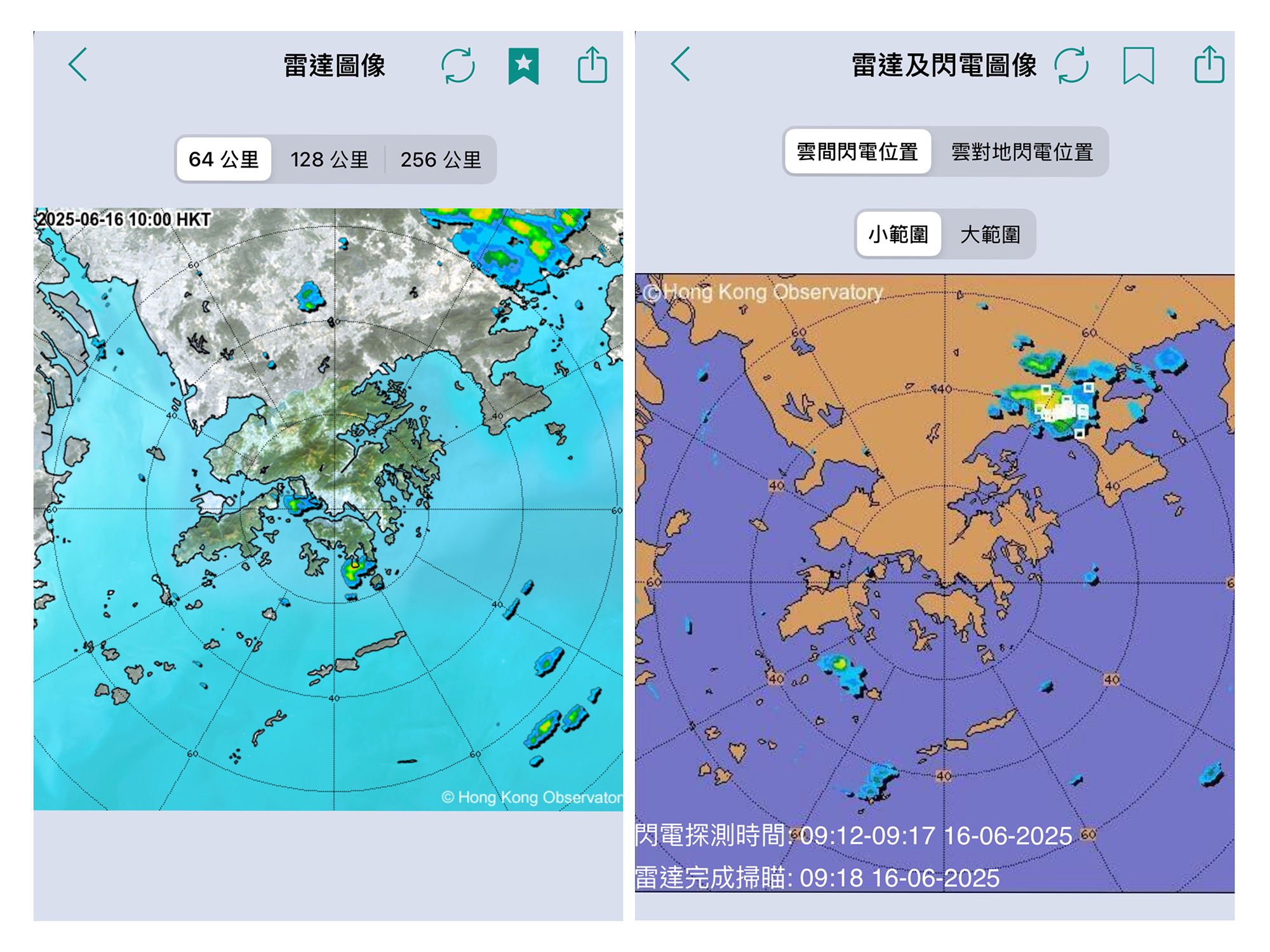

相信沒有人想有類似的驚險經歷,所以在行程策劃時掌握天氣資訊,有助提升行山安全。要學習天氣知識,首先可從華南沿岸氣候開始入手,認識氣候特徵、主要天氣系統及相關惡劣天氣,以了解不同季節的天氣對行山活動的影響及可能構成的風險。另外熟習使用「我的天文台」手機應用程式,例如設定通知「特別天氣提示」通知、瀏覽「九天天氣預報」與「雷達圖像」等資訊,對行程策劃及掌握天氣變化狀況會有很大幫助。

參考「我的天文台」手機應用程式有助行程策劃。

透過雷達圖像能掌握短時間內的天氣變化。

配合使用「手機」導航與傳統「圖針」技術

現今行山文化中,以手機應用程式作為導航工具是無可避免的趨勢。山藝課程大綱亦已加入相關內容及應用技巧。在「用圖針」及「用手機」比較之下,閱讀紙本地圖內的地形資訊,及應用指南針內三個「箭嘴」作導航,對初學者來說確實是「打大佬」級的困難,而「用手機」也確實有其優點,例如具備「即時」、「準確」及「易用」等特點。但過分依賴有時候也會遇到一些狀況。

山藝課程已加入以手機應用程式為導航工具的內容。

有一次進行山藝訓練,參加者以手機應用程式為工具在均衡定向徑進行練習。那次剛好遇上定向區進行了更新,原本的定向柱已被移除,雖然手機程式提供了實時位置,但因失去了定向柱作實物輔助,加上過程中參加者只留意手機程式,忽略了觀察沿途地形變化與環境資訊,以致未能判斷自己所在位置。

其實「圖針」或「手機」兩者都只是一件「工具」,本身並無高低之分,反而運用「工具」的知識、技巧及態度才是重點。對新手而言,手機應用程式相對易於便用,但較易出現過度依賴情況。而傳統「圖針」是透過使用者主動閱讀地圖資訊(Map Reading),配合實地環境而作出判斷,需要累積一定經驗技巧才會純熟。掌握正確的「圖針」應用技巧,在使用手機應用程式時會更得心應手。

學習地圖閱讀技巧,需要多練習以累積經驗。

今天資訊發達,我們可以透過不同渠道學習山藝知識。除報讀政府認可課程外,從書籍或網上也可獲得豐富資訊。進行行山活動時,若能將山藝知識融入成為個人技能,可減少意外發生的機會,提升行山安全。