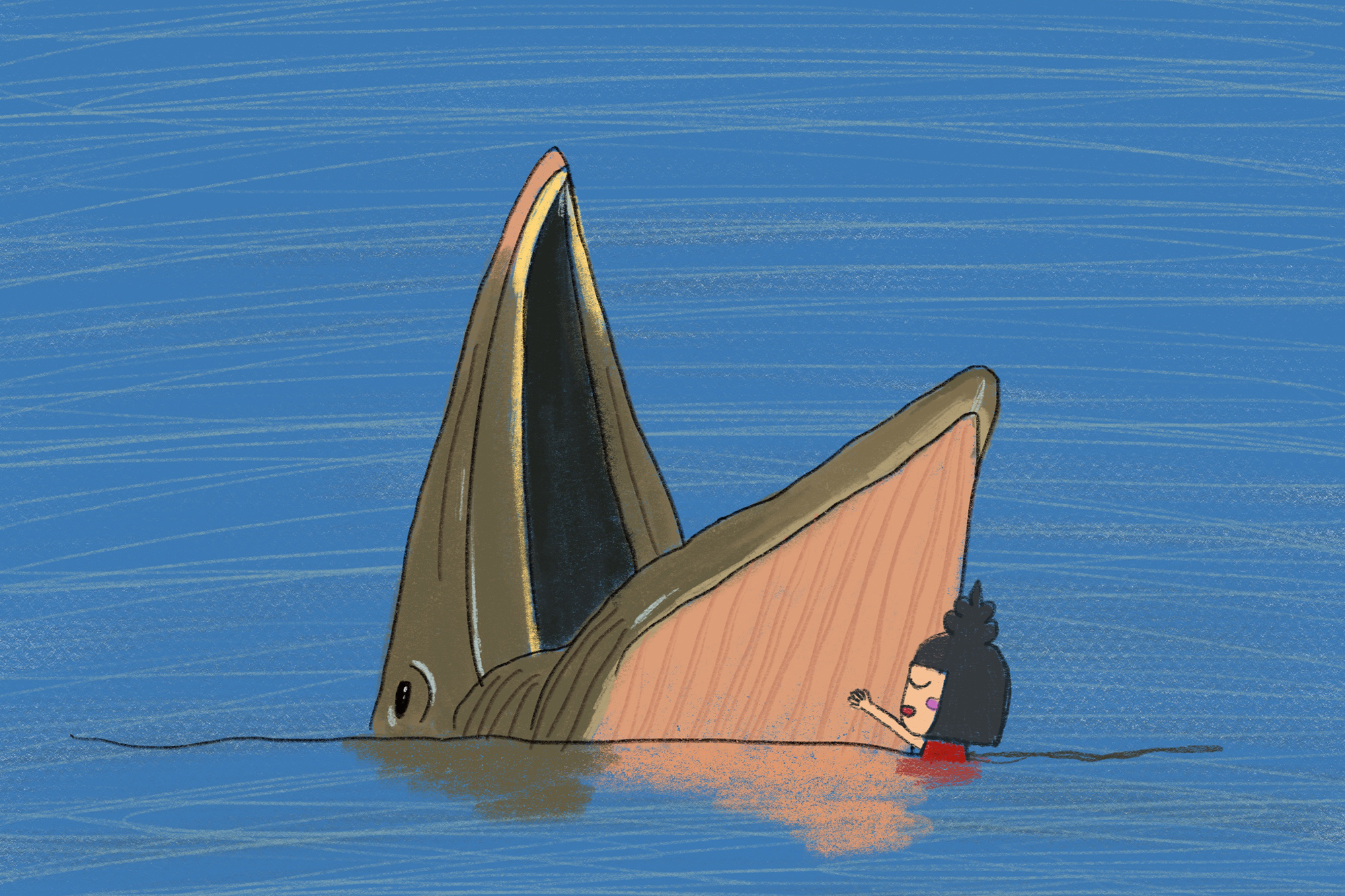

文。圖:大便妹(環境教育工作者)

前年一條大型鯨豚在香港水域離世令人震驚及難過,社會充斥謾罵聲,想要找個對象發洩,把一切歸咎於某些人。網民大罵觀鯨者的好奇心殺死了鯨魚,罵船家為了賺錢把鯨魚往死裡推,一口斷定他們就是殺鯨兇手,再罵環保團體不發聲,罵香港人不配擁有野生動物只配看塑膠黃色小鴨,罵解剖像作秀……大家帶著情緒瘋狂的罵卻沒有想清楚到底是在罵什麼?而鯨豚保育需要的又是什麼?

人們以為不去賞鯨就能保護一條鯨。

人們以為謾罵,社會就會變成我們想要的樣子。

人們以為海洋保育的責任都在保育人士身上。

人們以為海洋保育就很簡單呀為什麼不做。

據不同觀察和整理,可以合理推定香港曾在三星期內出現兩條不同的鯨魚,第一條有可能隨著颱風離開,另一條鯨魚背鰭有一道舊的傷痕,曾經在廣西被記錄過其蹤跡,舊的傷口跟香港無關,而在香港離世的成因為被船撞擊致死。

人們總希望在不幸發生時可以有個對象來瘋狂大罵,卻忽略了香港的環境本來就對野生鯨豚不夠友善:

頻繁的航運(貨船、交通船、漁船、潛水船、派對船……)

海洋垃圾問題(那些即棄的塑膠垃圾鯨豚吃不少!)

保育意識不夠(什麼都不能做就是保育?)

保育措施不足(意識不足也難以推動保育法規落實!)

大眾可能不知道香港也常有鯨豚擱淺死亡、被船撞、吃了塑膠垃圾、被漁網纏繞、因水底噪音影響致病。香港的海洋環境從來都不夠友善,人們不是不懂反應就是反應太慢,有時更會出現錯誤反應,這樣只會令香港成為永遠「不配」或是不懂得野生動物的地方,因我們無法建立一個平台讓人多去了解牠們。去了解、去看見不是一件全然的壞事,只需在一些規範及指引下跟自然互動,對野生動物保持好奇心。

賺自然的錢這樣的事其實一直存在世上,不好的會影響自然,而好的我們會叫「生態旅遊」。(攝:大便妹|地點:日本沖繩)

誰真的敢說自己配得擁有大自然?我們每一個其實都是白白獲得及擁有!山跟海永遠都在等著我們去探索,自然不會說等到我們配了才能探索她。

人跟自然互動的時候是需要學習的,因為自然是脆弱的,我們得更溫柔一點。(攝:大便妹|地點:台灣花蓮)

我想這件事絕大部份的香港人都需要學習,因為這真的不是常見的野生動物,而學習是需要時間需要鼓勵而不是只有責罵。於我看來我最怕的其實是人不想、不敢跟自然互動。當人忽略了自然,那個破壞往往比走近自然來得更嚴重。我只能說第一身的體驗於學習上有幫助,特別是住在城市的我們,對於自然更需要有帶教育意味的體驗,永續的生態旅遊是一個方向。

加以規範體驗活動可以幫助人們平衡認識時有適當的接觸,又能減低對野生動物或自然環境的影響,例如是賞鯨豚活動的準則。(攝:大便妹|地點:台灣花蓮)

即使是科學家對大型海洋生物的認知仍然需要更多探索,所以調查鯨魚誤入香港淺水水域的成因、解剖鯨魚屍體了解死因、研究牠生前吃了什麼或是牠的種群也是重要的。在就近海岸快速進行解剖可減少搬運功夫,又能跟時間競賽,在鯨魚腐爛前採集需要的樣本,所以在戶外通風的地方進行解剖更合適,以防強烈的魚腥味揮之不去。大家可能覺得是作作秀,但這是世界各國一致做法或是盡力會做的事。

如果可以將鯨豚的屍體製作成標本好好保存用作教育或展示也是好事。(攝:Parks and Trails)

平日如果大家遇到鯨豚、鯊魚、海龜的屍體,請幫忙拍照及記錄日期、時間、地點(GPS),通報1823處理,而遇到大型海洋野生動物像鯨魚這樣容易目擊的品種,必須先通報讓有關部門馬上跟進,以防民眾蜂擁而上,令鯨魚受到太大的干擾。

海洋議題之大,希望大家平日都可以花時間去關心,除了意外游入的鯨豚外,香港也有本地海豚:中華白海豚及江豚。牠們受不同的人為威脅導致數量日益下降,包括填海工程、高速船、海洋垃圾污染等。吸收這次的經驗,加以學習,希望香港可以成為一個野生鯨豚友善的地方。